春色满园④天仪研究院:电脑主机大小的卫星一个行李箱就能装走

添加人:防静电系列 添加时间: 2024-05-25 06:16:26 点击量: 1

-

优质服务

专业周到的服务

-

专业专注

从事劳保用品生产、销售

-

优秀团队

专业人才,安全放心

-

高效管理

正规专业的管理模式

专业周到的服务

从事劳保用品生产、销售

专业人才,安全放心

正规专业的管理模式

(星辰全媒体记者探访天仪研究院。星辰全媒体记者 彭穗 郭凤湘/拍摄 谭皓/剪辑)

(2020年12月22日,由厦门大学等单位根据海洋研究与遥感应用市场需要提出需求,天仪研究院联合中国电科38所研制的海丝一号卫星搭载长征八号运载火箭发射成功。资料图 )

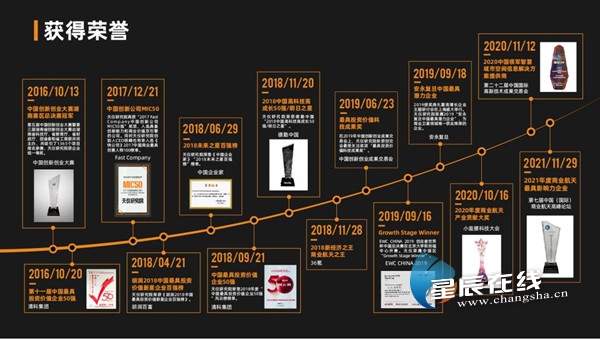

(天仪研究院在落户长沙的6年间,已实施14次太空任务,成功将25颗卫星送入太空,领跑中国民营航天。)

(开放式的办公场地,与办公室一体的健身、休憩区,很难让人联想到这是一家造卫星的企业。)

星辰在线日讯(星辰全媒体记者 刘志峰 岳珊 郭凤湘)说起卫星,大家想到的一定是我国首颗进入太空东方红一号卫星或者是北斗导航卫星等,航天项目由于技术方面的要求高、资金投入大,在我们心中一直属于高精尖的国家项目。但有这么一家公司,在落户长沙的6年间,已实施14次太空任务,成功将25颗卫星送入太空,领跑中国民营航天。这是一家什么样的企业?非公有制企业还能自己制造卫星?带着疑惑和期待,星辰全媒体记者来到位于长沙高新区的天仪研究院一探究竟。

天仪研究院,听到名字首先让人想到的是一尘不染的科学实验室、显示各类数据的的测试仪器和紧张有序的工作场景,但当星辰全媒体记者走进公司后,开放式的办公场地,与办公室一体的健身、休憩区,彻底颠覆了想象,很难让人联想到这是一家造卫星的企业。

在办公区,天仪研究院副总经理吴兴贵聊起了天仪研究院创始人杨峰当初选择商业航天的故事。“杨峰本人就是一个超级航天迷,也在航天领域工作了近10年,我想除了看到商业航天这样的领域的新大陆,更多的还是源于一种对中国航天的情怀。”吴兴贵说。

“公司刚刚成立的时候,最大的困难就是人员和资金。当时整个团队只有10几个人,募集资金也很困难,我们去募集资金时跟对方说要造卫星,别人都觉得是天方夜谭。”吴兴贵介绍,杨峰和几个志同道合的朋友凑钱创立天仪研究院时,无论从技术、人才还是资金上,都无法与“国家队”正面竞争。经过对市场和自身优势的研判,大家最终选择了“国家队”无暇顾及、创业团队不想碰的空间科研市场,选择的是差异化发展。

“以往,卫星的重量动辄几吨,制造发射成本几千万到几个亿不等,研发周期数年至十几年。作为商业卫星要消耗十年甚至更长时间才能收回成本。”吴兴贵介绍,“而空间科研市场只需要小卫星就能满足需求,小卫星研制周期短,一般在一年半以内就能完成研制;发射方式灵活,可随其他卫星搭载发射,研制成本和发射成本大为减少。正好可以让一些有科研需要的研究机构和高校能够用较少的资金完成太空实验。”

正是精准的的市场定位,让天仪很快获得了来自中科院、航天科技集团、清华大学等研究所和大学的订单,迈出了坚实的第一步。

虽然小卫星研发时间短、成本低,但怎么样才能在市场站稳脚跟?穿上防静电服、鞋套,星辰全媒体记者来到天仪的核心区域实验室区域,参观了一颗卫星从零件变成成品的过程。

整个实验室区域分为部件测试区、模块集成区、软件测试区、总装集成区、卫星仓储区。天仪的工程师们在这里把一个个元件通过调试、组装成一个个功能各异的卫星。据介绍,一个成品的6U小卫星大概不到10公斤,卫星的主体大小也就跟我们办公室用的台式电脑主机差不多。“一个行李箱就能装走。”

(穿上防静电服、鞋套、进行全身除尘后才能进入天仪研究院的核心区域实验室。)

“我们公司70%的工作人员都是研发人员。”说到天仪研发团队,吴兴贵脸上露出自豪的神情。“之前我们从国外采购卫星部件价格非常高,经过我们研发团队夜以继日的攻关,现在不但我们卫星上的星载计算机、电源管理模块、测控通信机等核心部件均已实现了自研,还成功研制了国内首颗平板可折叠卫星海丝一号,填补了我国商业SAR卫星的空白。”

(2018年,天仪完成了批量生产小规模验证,正在开展标准化流水线年建成平板可折叠智能卫星超级工厂,预计实现年产数百颗卫星的能力,打造世界商业航天领域的中国力量。资料图 )

说起天仪研究院2020年成功送上太空的“海丝一号”卫星,吴兴贵满是骄傲。“海丝一号”是国内首颗对标国际先进指标的、拥有米级分辨率的商业SAR卫星,可以穿透云层,不受时间和恶劣条件限制,获取全天时、全天候的二维高分辨雷达数据。“通过对SAR卫星遥感数据的整理和分析,能为应急救灾和灾后恢复提供巨大帮助。比如2021年的苏伊士运河货轮搁浅事故,我们的海丝一号就能够给大家提供实时的图像,方便海运公司判断河道还需要多久才能疏通,可以及时作出调整其他货轮的运输路线。对于金融公司,能够最终靠分析运河堵塞情况,提前预判原油等一定要通过海运的大宗商品的价格走势。”

(现在天仪卫星上的星载计算机、电源管理模块、测控通信机等核心部件均已实现了自研。)

(2021年3月25日至27日,“海丝一号”卫星连续三天捕捉到仍搁浅在苏伊士运河的中国台湾籍EVER GIVEN号集装箱轮。 天仪研究院供图)

(天仪研究院的优点是将在轨实验服务的时间从十年降到一年,把实验成本降低一个数量级,让航天实际做到“触手可及”。图片 除特殊标注外,均由刘志峰 摄)

2022年1月15日,位于南太平洋岛国汤加境内的洪阿哈阿帕伊岛海底火山发生大规模喷发并引发局地海啸。火山爆发后,由于互联网和通讯网全部中断,汤加全国失联。为探究灾情影响,“海丝一号”SAR卫星利用“全天时、全天候”,既不受夜晚无光的影响也不受天气条件的影响,直接穿透云雾的成像优势,第一时间对该国首都努库阿洛法等重点区域编制应急观测计划,并分别于当地时间1月17日1时、1月18日0时,连续两晚成功获取汤加王国首都努库阿洛法地区与汤加王国洪阿哈阿帕伊火山地区的灾后SAR卫星影像。

本次拍摄任务是“海丝一号”团队在汤加火山爆发事件发生后发起的应急响应。早前,“海丝一号”也为印度尼西亚苏拉维西岛马穆朱6.2级地震、泰国曼谷、河南特大洪水等国内外突发事件提供应急拍摄服务,充分体现了SAR卫星在应急响应和防灾减灾等方面的应用前景。

“海丝一号的成功发射,对天仪研究院而言意义重大,因为它意味着天仪研究院实现向卫星数据服务运营商发展迈出了第一步。”吴兴贵和记者说,2022年2月,天仪再次成功发射了我国首颗商业组网雷达遥感卫星“巢湖一号”。“巢湖一号”卫星入轨不到一周时间,就精准、高效地获取了首批图像,图像信息丰富,达到了国际轻小型C波段商业雷达遥感卫星的最高分辨率,也标志着天仪研究院率先实现国产商业雷达遥感卫星组网和在轨商业化运营,并实现了极致性价比。

“在我们这里,就算是个人客户,也能够最终靠花费几千元或几万元不等来享受我们的卫星数据服务。希望在不就的将来,能真正的完成让更多的大众也能很便利的接触到以往觉得遥不可及的卫星服务。”吴兴贵说。

从2016年首颗上天的“潇湘一号”,到2020年成功发射的“海丝一号”,再到“巢湖一号”实现国产商业雷达遥感卫星组网和在轨商业化运营,这群年轻的中国航天人正通过将一颗颗“量身定制”的小小卫星送上太空,追逐着成为比肩SpaceX、变成全球一流小卫星研制及数据服务商的大大梦想。